我院魏琮教授課題組在蟬科昆蟲種群分化與進化生物學研究方面取得新進展

作者:劉小鳳 來源: 發(fā)布日期:2023-05-15 瀏覽次數(shù):

近日,,我院魏琮教授課題組在進化生物學期刊《Molecular Phylogenetics and Evolution》發(fā)表題為“Geological events and climate change drive diversification and speciation of mute cicadas in eastern continental Asia”的研究成果,,已畢業(yè)博士劉雲(yún)祥為論文第一作者,,魏琮教授為通訊作者,。

蟬科昆蟲在若蟲期常年于地下營固定生活,成蟲飛行能力弱,,難以長距離遷徙擴散,。對該類昆蟲進行表型分化、遺傳分化和譜系地理研究,,可解析生物進化和譜系地理學研究中一些特殊難題——啞蟬不能唱歌說話,,為了表達愛“她”,只能將自己“肚皮”拍得啪啪啪,!可如果這種聲音信號也有分化(形成“方言”),,誰能聽懂啊,!

該研究綜合采用形態(tài)學,、生物聲學和分子生物學方法,對僅分布于東亞地區(qū)的合啞蟬 Karenia caelatata 進行了研究,。啞蟬屬 Karenia 是蟬科一個非常獨特的類群,,因缺失鼓膜發(fā)音器,不能像其他蟬科昆蟲一樣發(fā)出嘹亮鳴聲,,但可通過前翅前緣脈拍擊腹部第一節(jié)的鼓膜聽器(“耳朵”),發(fā)出“啪-啪-啪-啪”的求偶聲,。

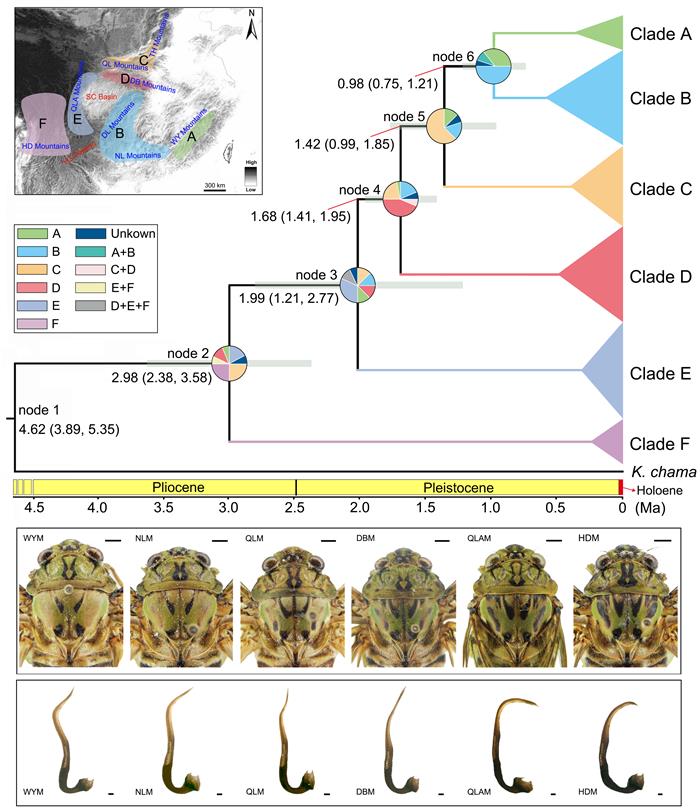

該研究結(jié)果表明,,合啞蟬具有較高遺傳分化水平,進化形成了6個獨立譜系分支,,各支系間的遺傳距離與地理距離顯著相關(guān),。在表型方面,不同種群的雄性成蟲外部形態(tài),、求偶鳴聲結(jié)構(gòu)等發(fā)生明顯分化,,尤以中國東南沿海地區(qū)的武夷山種群和西南地區(qū)的橫斷山諸種群分化最為顯著。

合啞蟬分化,、生物地理祖先位點重建及Bayesian binary MCMC (BBM)分析

生態(tài)位建模,、演化歷史分析、祖先位點重建和基因流分析表明,,中國南部及周邊地區(qū)的地質(zhì)歷史事件與氣候動蕩對合啞蟬的種群分化和地理分布具有重要影響,。該物種在末次盛冰期的潛在分布范圍比當前更廣泛,更新世的氣候變冷有助于這該物種的種群擴增和分衍,;西南造山運動和更新世氣候振蕩等因素共同推動了該物種的遺傳分化和表型分化,;盆地、平原和河流等是阻斷該山地物種基因流的主要屏障;武夷山和橫斷山脈諸種群的求偶鳴聲與其他種群差異顯著,,應(yīng)是顯著的種群分化及相關(guān)種群對不同生境產(chǎn)生新的適應(yīng)共同所致,。

基于線粒體基因與核基因數(shù)據(jù)的合啞蟬擴散路徑分析

該研究為昆蟲早期物種形成,尤其是地質(zhì)歷史事件和氣候變化等驅(qū)動長生命周期物種的分化及異域物種形成研究,,提供了重要信息,,也促進了我們對通過鳴聲進行求偶的蟬科昆蟲表型多樣化及其譜系地理形成有了更深了解。

相關(guān)工作得到了國家自然基金面上項目的支持(Grant Nos 32270496, 32070476, 31772505),。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ympev.2023.107809

編輯:劉小鳳

審核:郭 軍