作物病蟲害監(jiān)測與治理團隊在小麥高溫抗條銹性方面取得新進展

作者: 來源: 發(fā)布日期:2022-08-14 瀏覽次數(shù):

2022年8月12日,西北農(nóng)林科技大學(xué)太陽集團8722網(wǎng)站作物病蟲害監(jiān)測與治理團隊在植物科學(xué)權(quán)威期刊The Plant Journal在線發(fā)表了題為 “A Puccinia striiformis f. sp. tritici effector inhibits the high-temperature seedling-plant resistance in wheat” 的研究論文。該研究揭示了胞質(zhì)類受體激酶TaRIPK介導(dǎo)的保衛(wèi)模型在小麥高溫抗條銹性中的調(diào)控作用,闡明了條銹菌響應(yīng)寄主高溫抗病性的分子機制。胡小平教授為論文的通訊作者,已畢業(yè)博士胡洋山為該論文的第一作者,碩士研究生蘇暢、張悅,商鴻生教授、李宇翔副教授和美國華盛頓州立大學(xué)Xianming Chen教授參與了研究工作。

小麥高溫抗條銹性指較高的環(huán)境溫度誘導(dǎo)產(chǎn)生的一種低反應(yīng)型抗病性,具有廣譜和持久的特點。上世紀90年代,該團隊從我國西北地區(qū)495個小麥品種中篩選鑒定了28個具有高溫全生育期抗病性的品種,以小偃6號作為高溫抗條銹性的代表品種,對其分子機制進行了長期研究。

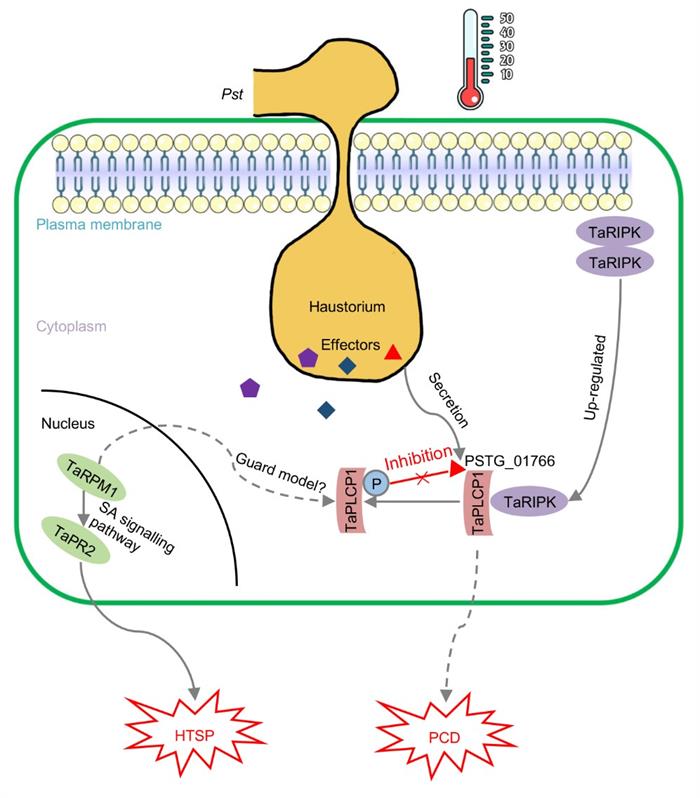

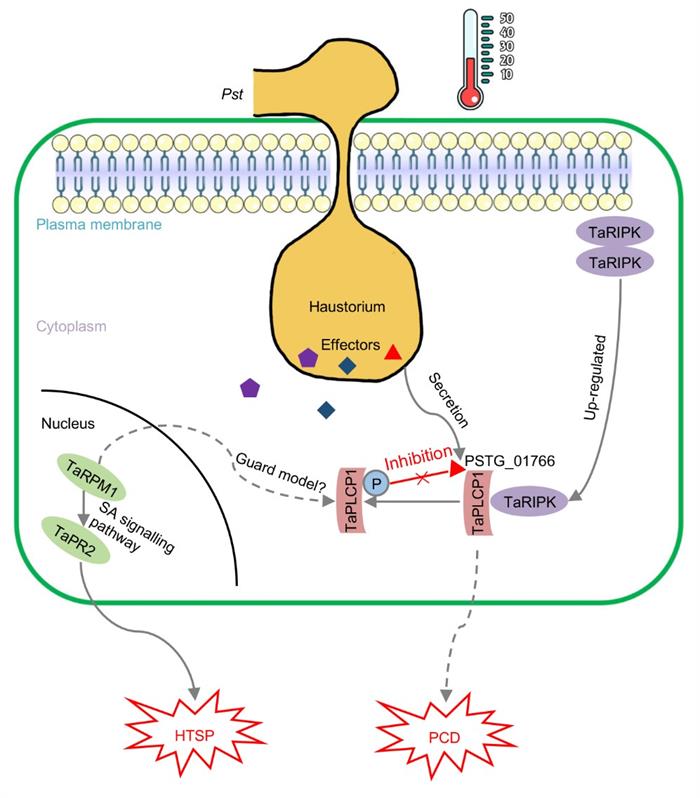

本研究基于前期對小偃6號在溫度調(diào)控下轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)的分析,鑒定出一個在條銹菌侵染及高溫處理后高表達的類受體激酶TaRIPK,在小麥植株中沉默該基因顯著減弱了其高溫抗條銹性。進一步研究表明,TaRIPK與小麥中的木瓜類半胱氨酸蛋白酶TaPLCP1互作,并將其磷酸化,觸發(fā)NBS-LRR蛋白TaRPM1介導(dǎo)的免疫反應(yīng),還發(fā)現(xiàn)條銹菌效應(yīng)蛋白PSTG_01766靶向TaPLCP1,抑制其磷酸化水平,并且影響其亞細胞定位,進而抑制小麥的高溫抗病性。本研究揭示了TaPLCP1同時受到小麥R蛋白的保衛(wèi)和病原菌效應(yīng)蛋白的攻擊,在高溫抗病性中發(fā)揮中心樞紐的功能。

小偃6號小麥高溫抗條銹性中的保衛(wèi)模型

該研究得到了國家小麥產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(CARS-03-37)、國家自然科學(xué)基金(31972219、31271985)與國家重點研發(fā)計劃(2018YFD0200402)等項目資助。

編輯:劉小鳳

審核:郭 軍